御怨般若的形象背后隐藏着一段既复杂又引人入胜的故事。这个故事与传统的般若传说紧密相连。而且,关于这个名字的发音,人们还有不同的看法。这些都是值得我们深入研究和探讨的。

般若的传统形象

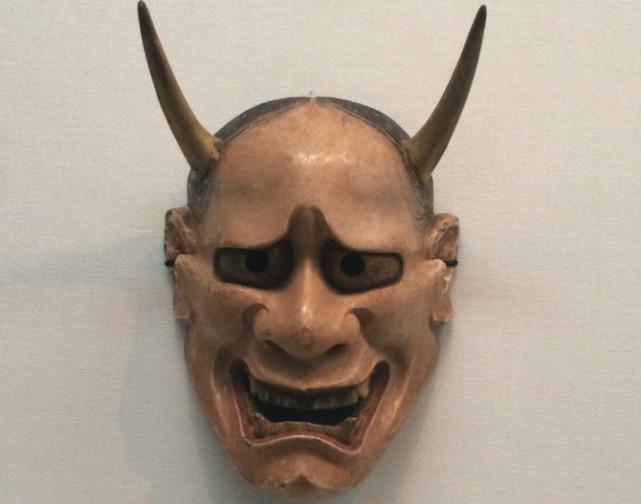

在日本传统文化中,般若常以被怨恨所驱使的恶鬼形象出现。它通常是女性,一旦被嫉妒所困扰,便会化为鬼怪般的般若。比如在一些传说中,就有女子因感情纠葛,比如对丈夫的怨恨或对别人的嫉妒,而变成了般若。而且,在传统观念里,般若是活人变鬼,其形象从人变为鬼的转变,往往伴随着悲惨的故事背景,并非轻易发生。此外,般若的鬼面在日本文化中扮演着至关重要的角色,蕴含着丰富的象征意义和独特的文化寓意。

般若这一形象,人们普遍认为它是恶灵,大家都清楚它代表的是鬼怪。它与佛教中的般若理念截然不同。在传统观念里,般若与智慧等概念并无关联,它是一种独立存在的鬼怪文化符号。

御怨般若与传统般若的差异

般若的故事有着与众不同的特点。在SP御怨般若的背景故事里,般若以美少年的形象出现,进行了一场血腥的复仇,这与常见的女性恶灵形象截然相反。它遇到了付丧神振袖之灵,从而开启了一段全新的故事线索。般若的故事实际上是对传统般若形象的彻底颠覆,从鬼的形象转变成了人的形象,这种转变的逆反性非常特别。

故事性方面,制作团队在塑造阴阳师角色时展现了极大的勇气,创新之处不仅体现在形象上,更在于整个背景故事的全新构想。这使得御怨般若在众多式神中独树一帜,散发出独特的魅力。也让人们对般若这一形象有了全新的认识。

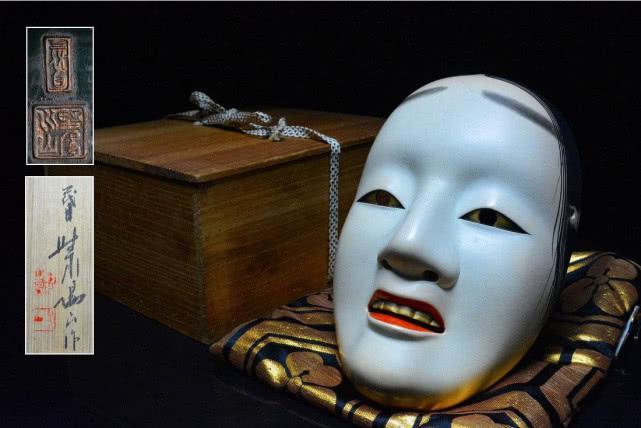

般若的面具文化

般若的面具有着深厚的文化意义,缺一不可。以赤般若为例,有一个广为人知的面具传说。在御怨般若的技能动画中,可以看到九个面具的特效。在能剧中,般若的面具样式繁多,可以说是面具种类中非常独特的一个。

面具凸显了其在塑造般若形象和构建故事中的关键作用。这些面具可能深藏着多样的寓意或神秘力量,比如赤般若的面具或许正是某些事件发生的核心。面具象征着般若,承载着其背后的文化内涵。

般若在文学和影视中的呈现

般若的形象在众多文学作品和影视作品中均有出现。比如在《源氏物语》和梦枕貘的《阴阳师·生成姬》里,都能看到般若的故事。特别是《阴阳师·生成姬》里,德子这个角色兼具丑时之女和般若的双重身份。这个情节后来还被搬上了2001年的电影《阴阳师》。

这些展示将般若从传统的民间故事中拉到了更广泛的视野中。般若这类鬼怪文化因而得到了更广泛的流传。而且,影视作品的改编使得人们可以更加直观地认识到般若形象所蕴含的文化要素和故事深意。

般若名字读音的争议

般若的发音问题颇具特殊性。人们普遍认为,佛教中的般若应读作“bore”。但就日本文化中的鬼怪般若而言,其发音应为“banruo”。不过,《阴阳师》和《决战平安京》这两部作品却都将其读作“bore”。

这里有多种观点。首先,日本是佛教文化繁荣之地,鬼怪般若或许与智慧般若有着某种联系。单从字面理解,般若二字分开难以阐释日本鬼怪般若的内涵,或许是从中引申而来。其次,还有关于驱除邪灵和僧侣创造鬼怪等传说,它们也提及了这两者之间的关系。

其争论背后的文化思考

不管读作(bore)还是(banruo),其背后都蕴含着深厚的文化根源。读作(bore)仿佛是对日本文化的一次追溯本源,因为佛教的传入早于其他。而读作(banruo)则是依照日本人自己对于鬼怪般若的发音习惯。

这种争论实际上揭示了文化传播与融合中的常见情况。各种文化成分相互交织,一旦面对相似的名字,便容易出现此类争议。同时,这也表明文化始终处于一个不断变化发展的状态。